- L’introduzione delle AI “Text To Image” (TTI) rappresenta un’evoluzione significativa, sollevando domande sull’autorialità e sulla natura delle opere create. La facilità con cui queste AI possono generare immagini solleva dubbi sulla legittimità di considerarle vere opere d’arte e sulla possibilità di attribuire il copyright alle immagini generate.

- Le AI TTI suscitano preoccupazioni per la possibile sostituzione degli artisti umani, evocando timori simili a quelli della rivoluzione industriale. Questi strumenti potrebbero rendere il processo artistico più accessibile, ma rischiano di creare uno squilibrio a favore di chi utilizza le AI rispetto a chi impiega metodi tradizionali, influenzando negativamente il mercato del lavoro artistico.

- L’affidabilità delle immagini generate dalle AI è un tema critico, con il rischio di aumento delle fake news e della diffusione di contenuti espliciti o inappropriati. La difficoltà di controllare i dataset utilizzati dagli algoritmi rende complessa l’implementazione di filtri efficaci, aumentando i timori legati alla sicurezza e all’etica nell’uso di queste tecnologie.

C’è stato un tempo in cui le macchine erano viste come una minaccia ai posti di lavoro degli operai: a fronte di un inevitabile progresso della società, nella quale sarebbero andate tendenzialmente a scomparire le mansioni più tediose e ripetitive, e di un miglioramento dei processi produttivi, si poneva la paura dei soggetti che, essendo incaricati proprio di quelle mansioni, sarebbero rimasti senza mezzi di sostentamento. Oggi dobbiamo confrontarci con una ulteriore evoluzione: le AI “Text To Image” (o “TTI”), ossia in grado di creare un’immagine totalmente nuova a partire da un prompt testuale.

Indice degli argomenti:

I problemi posti dall’avvento delle AI generatrici di testi

Qualche avvisaglia l’abbiamo avuta con la creazione delle AI generatrici di testi (pensiamo al famoso GPT-3 di OpenAI, o al nuovo Bloom e con l’avvento del deepfake per quanto riguarda, invece, i prodotti audiovisivi. Entrambi questi utilizzi dell’intelligenza artificiale hanno generato questioni, tutt’ora aperte, e derive problematiche derivanti da un loro sfruttamento patologico da parte di molti utenti della rete.

Vediamo insieme alcuni problemi posti da queste tecnologie, che ci costringono a ripensare ancora una volta al nostro rapporto con il progresso e alla natura stessa delle creazioni generate usando questi strumenti.

Si dibatte molto sulla possibilità (e opportunità) di considerare le immagini prodotte dalle AI TTI delle vere e proprie opere d’arte. Questi discorsi spesso rischiano di incappare nello stesso “snobismo” a cui assistiamo da secoli a fronte dell’emersione di una nuova forma o tecnica creativa. Senza andare troppo in là, basta ricordare lo scetticismo di fronte alle opere digitali, all’uso di Photoshop nella produzione visiva, perfino alla macchina fotografica, definita dal poeta e critico Charles Baudelaire “nemico mortale dell’arte”.

Tuttavia, nel caso del TTI, la questione del mezzo utilizzato rischia di confondersi con la qualifica di “autore”. Le intelligenze artificiali che producono qualcosa dal nulla pongono da anni dubbi sulla possibilità, a fronte della – seppur limitata o, addirittura, apparente – autonomia derivante dal machine learning, di considerare la macchina stessa “autrice” dell’invenzione o dell’opera creata. L’esperienza di Stephen Thaler è, in questo senso, emblematica: le sue cause per far riconoscere all’AI “Dabus” (da lui sviluppata) la qualifica di “inventore” stanno facendo la storia di fronte a giudici e uffici sparsi in tutto il mondo. Un discorso simile forse potrebbe essere fatto per il riconoscimento del copyright per le immagini generate con le AI, qualora si concordasse sulla loro natura artistica. In questo caso, però, i problemi si porrebbero anche se si decidesse di considerare autore dell’opera la persona che usa l’AI, e non l’AI stessa come per Dabus: un po’ perché, abbiamo detto, non è chiaro se le immagini possano essere considerate arte; un po’ perché si fondano in grandissima parte su opere pre-esistenti, rielaborate dall’algoritmo (di questo parleremo meglio nel prossimo paragrafo).

AI generativa: possiamo parlare di arte?

Considerando il funzionamento dei sistemi TTI, nei quali basta inserire una combinazione di parole per ottenere un risultato visivo generato dall’AI, è naturale chiedersi quanto effettivamente l’immagine creata sia opera dell’artista e quanto, invece, della macchina. Oltretutto, la facilità e velocità del processo pongono la questione della sproporzione tra risultato e sforzo creativo.

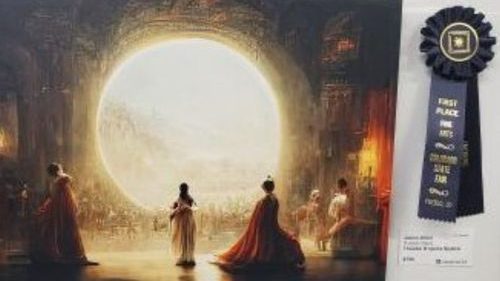

Questi problemi hanno già cominciato ad assumere una consistenza del tutto pratica: è diventato famoso il caso di James M. Allen che ha vinto una competizione artistica in Colorado con un dipinto creato utilizzando Midjourney, una IA TTI, suscitando il malcontento di tutti gli altri partecipanti che avevano investito molto più tempo e risorse nella pittura delle loro opere (la storia è stata raccontata sul New York Times da Kevin Roose. Il vincitore aveva messo in chiaro di aver usato l’IA nella firma del quadro “Jason M. Allen via Midjourney” e, in effetti, non aveva violato alcuna regola della competizione. Tuttavia, la sua storia ha alimentato i dubbi sulla opportunità di consentire a chi usa queste tecnologie come strumento artistico di gareggiare accanto a chi, invece, utilizza metodi più tradizionali; e questo ci porta al secondo problema che vogliamo esaminare in questo contributo.

È possibile sostituire gli artisti?

Le reazioni dei pittori (analogici e digitali) all’uso delle AI TTI stanno mostrando timori analoghi a quelli della rivoluzione industriale… Viene avvertito oggi il forte rischio che queste tecnologie portino a una sostituzione dell’artista in quanto persona umana, come un tempo le macchine avevano cominciato a sostituire gli operai. Se è vero che tale questione tende a porsi in ogni settore quando nasce un nuovo strumento, è anche importante sottolineare che in questo caso ci troviamo di fronte a professionisti già particolarmente sofferenti e che faticano da tempo a fare riconoscere alla propria attività il peso, in termini di prestigio e di retribuzione economica, che merita.

Nel caso dell’AI un ulteriore problema deriva dal modo di funzionamento dell’algoritmo, addestrato tramite tecniche di machine learning a partire proprio dalle opere di quegli artisti che minaccia di sostituire. In altri termini, per “imparare” a generare un quadro nello stile del pittore X, l’intelligenza artificiale ha cercato su Internet, studiato e rielaborato tutte le opere reperibili del pittore X. Per evitare questo circolo vizioso, sarebbe necessario trovare dei meccanismi per dare la possibilità agli artisti di escludere le loro opere dal database a disposizione delle AI. Purtroppo, nella vastità del web, sembra al momento praticamente impossibile impedire l’accesso degli algoritmi alle opere di un autore che siano state condivise online da chi non sia l’artista stesso: come spiega Viola Stefanello su Il Post, non si può fare niente se le immagini sono state caricate da un utente su piattaforme come, ad esempio, Pinterest.

Sfruttare l’arte esistente per crearne di nuova

Tuttavia, non tutti interpretano questa situazione in senso negativo: c’è anche chi sostiene che, in fondo, da sempre gli artisti si ispirano a chi è venuto prima di loro, prendendo a piene mani dalle opere passate e rielaborandole secondo uno stile scelto. Tentando un ribaltamento del concetto di autorialità, il filosofo Francesco D’Isa sostiene che “Più che nani sulle spalle di giganti, siamo nani in mezzo a molti altri nani e ciò che produciamo è reso possibile e vincolato dalle scoperte e le decisioni altrui”. Applichiamo, insomma, alle creazioni delle AI il ragionamento dei sostenitori dell’open-source: ben venga lo sfruttamento dell’arte che già c’era per crearne di nuova.

Torniamo però qui al problema della creatività richiesta dal TTI e dalle risorse necessarie per questo atto artistico, che sono pressoché nulle per l’aspirante pittore (ma non per il pianeta, viste le enormi quantità di risorse energetiche che servono a sviluppare questi sistemi). In questo c’è una netta differenza tra il lavoro di chi genera opere tramite i mezzi “tradizionali” e chi lo fa usando le AI, con un forte sbilanciamento a favore del secondo. È da qui che derivano le maggiori preoccupazioni da un punto di vista di sostentamento di chi, un giorno, vorrà continuare a fare arte e si troverà in concorrenza con chi utilizzerà queste nuove tecnologie. Si pensi, ad esempio, ai fotografi che vendono immagini di stock, il cui lavoro verrebbe facilmente reso inutile dall’AI.

Consideriamo però che anche i sistemi TTI richiedono un – seppur minimo – intervento umano, e che deve esserci una certa dose di creatività anche nella scelta delle parole dei prompt, ossia nel modo in cui l’aspirante artista dialoga con l’algoritmo. Il TTI renderà il lavoro di creatore di immagini più facilmente accessibile, ma non per questo chiunque potrà creare arte in questo modo, dovendo comunque essere in grado di tradurre in parole e frasi i concetti da rappresentare. Sarà, insomma, una produzione più massiccia e più veloce, ma non per questo necessariamente meno artistica; probabilmente, anzi, si creerà una figura nuova di artista, come quando fu inventata la macchina fotografica e, di conseguenza, nacque il fotografo.

C’è quindi da chiedersi, come fa lo scrittore Giorgio Magini, se con la diffusione del TTI saranno generati più posti di lavoro di quanti ne saranno distrutti; troviamo molto convincenti le sue conclusioni, ossia che “in ogni caso ci sarà un gran rimescolamento di carte che renderà la vita difficile a molti; che ci sarà, in misura non quantificabile, un trasferimento di risorse dal lavoro creativo al lavoro tecnico; e che chi fa affermazioni categoriche sta giocando a fare l’indovino. Il mio sguardo nella sfera di cristallo – dati i progressi incredibili a cui ho assistito nel giro di pochi mesi – è che un colpo sui redditi e sulle condizioni di lavoro ci sarà e non sarà trascurabile”.

L’inquinamento di Internet: fake news e immagini esplicite

Passando ora a un tema diverso, ma non meno spinoso, una problematica emergente dai sistemi TTI, e che aumenta di pari passo con la loro sofisticatezza, è l’attendibilità dell’immagine. È facile immaginare come queste tecnologie renderanno sempre più facile la creazione di fotografie false, minando quindi il valore probatorio di questi documenti. Rischio connesso sarà la diffusione di fake news e di immagini pornografiche create artificialmente, come è successo con i deepfake. Inoltre, tale deriva è resa ancora più probabile dal funzionamento degli algoritmi che, dicevamo, pescano a piene mani dall’Internet dove, si sa, i contenuti espliciti e “NSTW” (“Non Suitable For Work”) sono fin troppo diffusi.

Alcuni sviluppatori hanno cominciato a introdurre dei filtri ai dati raccolti dalle loro IA TTI (pensiamo a OpenAI che ha pubblicato le valutazioni dei rischi e le soluzioni adottate nel caso di DALL-E 2), ma è molto complesso progettare questi meccanismi (ad esempio: scegliere quali termini considerare offensivi) e, secondo alcuni, addirittura inutile in quanto la vastità di contenuti presenti sul web potrebbe bastare a rendere un semplice “rumore di fondo” le immagini NSTW. Critici su questa ultima tesi sono i ricercatori Abeba Birhane, Emmanuel Kahembwe ed Vinay Uday Prabhu nel loro paper “Multimodal datasets: misogyny, pornography, and malignant stereotypes”, nel quale presentano l’allarmante risultato di un loro studio su un dataset di immagini raccolte da Internet e piene di contenuti pornografici, disturbanti e che derivano da stereotipi preoccupanti.

Visti i precedenti e il modo in cui le AI “prendono a piene mani” da questi dataset, sembra lecito aspettarsi che la situazione vada solo a peggiorare.

Conclusioni

In questo contributo abbiamo voluto dare contezza di alcune delle problematiche oggi più dibattute con riguardo alle intelligenze artificiali che creano immagini a seguito dell’inserimento di prompt testuali. È chiaro che lo sviluppo di nuove tecnologie porta sempre con sé dubbi e questioni complesse, ma in questo settore è particolarmente affascinante osservare come, ancora una volta, l’AI ci pone di fronte a interrogativi attinenti alle basi dell’esperienza umana. Chiedersi cosa sia l’arte, cosa renda una persona un artista e se questo possa essere sostituito da una macchina è altrettanto importante dell’analisi delle conseguenze in termini di mercato del lavoro e “inquinamento” della società digitalizzata a cui questi sistemi possono portare. Le risposte ancora non le abbiamo, ma forse, come spesso nei campi connessi con l’etica, già porsi le domande giuste può portare a dei significativi passi avanti.